Reportagem: Aline Tavares

Fotos: Acervo Instituto Butantan/Centro de Memória

A série “Ensaios clínicos no Butantan” traz um panorama sobre estudos clínicos e como o Instituto Butantan evoluiu nessa área, tornando-se um dos maiores desenvolvedores de vacinas da América Latina

O Instituto Butantan começou sua trajetória no desenvolvimento de soros e vacinas há mais de um século, em meio à epidemia da peste bubônica de 1899, e hoje se consolida como um dos maiores produtores de imunobiológicos da América Latina. Parte fundamental desse trabalho envolve a realização de estudos clínicos, pesquisas em seres humanos que permitem avaliar a segurança e a eficácia de novos imunizantes e medicamentos. Ao longo de seus 124 anos, o Butantan foi responsável por mais de 30 ensaios clínicos, incluindo o maior estudo já feito no país (da vacina da dengue), e se prepara para responder a futuras pandemias. Uma maturidade que se deve não só aos avanços do próprio Instituto, mas aos aprendizados da ciência como um todo.

Para contextualizar a história dos estudos clínicos, é preciso voltar no tempo: os primeiros testes farmacêuticos em seres humanos no mundo datam de 1747, quando o médico escocês James Lind tentou investigar uma cura para o escorbuto. A enfermidade acometia marinheiros e causava hematomas, anemia e cansaço excessivo. Ao administrar diferentes substâncias nos doentes – ácido sulfúrico diluído, vinagre e frutas cítricas –, Lind descobriu que as frutas melhoravam a condição. Os cientistas da época não sabiam que a doença era causada pela falta de vitamina C, e a inclusão de limões e laranjas na dieta dos marinheiros resolveu o problema.

Alguns anos depois, em 1796, surgiu a primeira vacina do mundo, a da varíola. A enfermidade era uma das mais temidas na época, com uma letalidade que chegava a 50%. Ao estudá-la, o médico inglês Edward Jenner percebeu que moradores de áreas rurais (que ordenhavam vacas) que haviam contraído a varíola bovina não eram infectados pelo vírus humano. Então, fez um experimento: aplicou uma pequena dose do vírus bovino em um menino de oito anos chamado James Phipps, que desenvolveu uma doença mais leve e se recuperou. Depois, Jenner introduziu o vírus da varíola humana no garoto, que não ficou doente pois já estava imune. Estima-se que a varíola tenha provocado 300 milhões de óbitos globalmente.

Jenner aplicando a vacina da varíola pela primeira vez, 1796. (Fonte: Wellcome Collection - pintura de Ernest Board)

Outros marcos dos estudos clínicos aconteceriam no século seguinte: em 1863, quando o médico norte-americano Austin Flint fez a primeira pesquisa comparando um “remédio fictício” feito de extrato de ervas (placebo) a um tratamento ativo em 13 pacientes com reumatismo; e em 1885, ano em que o cientista francês Louis Pasteur obteve sucesso ao testar uma vacina contra a raiva em um menino de 9 anos que havia sido mordido por um cão infectado.

Mas foi apenas na segunda metade do século XX que estudos em seres humanos começaram a ser regulados, seguindo critérios internacionais para garantir a segurança dos participantes. Hoje, por exemplo, seria impensável avaliar uma candidata vacinal inédita em uma criança sem antes testá-la em uma população adulta saudável. A prática se fez necessária no passado devido à urgência de combater doenças graves e fatais, sobretudo na população infantil, mas hoje esbarraria em questões éticas e regulatórias.

No Brasil, o marco regulatório teria início em 1999, com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), responsável por fiscalizar produtos e serviços direcionados à saúde pública. Conforme esses processos se estabeleciam no país, o Instituto Butantan, que já possuía tradição na produção de vacinas e soros, passou a desenvolver seus primeiros ensaios clínicos a partir de 2003.

Saiba mais sobre como o desenvolvimento clínico do Butantan – e do mundo – evoluiu até dar origem a uma cadeia de processos extremamente sólidos e criteriosos, que são seguidos por toda a indústria farmacêutica.

Dra. Rosa Pimont, funcionária de laboratório, trabalhando com frascos de soros. Sem data (Acervo Instituto Butantan/Centro de Memória)

Primeira metade do século XX: a descoberta da soroterapia

O século XX foi marcado por um crescimento exponencial da ciência e da medicina e pelo surgimento de diversas instituições de pesquisa e universidades. A criação do Instituto Butantan foi resultado desse movimento: a organização foi fundada em São Paulo em 1901, sob direção do sanitarista Vital Brazil, para produzir o soro que combateria um surto de peste bubônica, que então se alastrava pelo porto de Santos. Na mesma época, em 1900, surgiu a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro, com o mesmo objetivo.

A soroterapia tinha dado seus primeiros passos na virada do século XIX para o XX. Nos anos 1890, o médico alemão Emil von Behring e o microbiologista japonês Shibasaburo Kitasato haviam demonstrado que o soro de coelhos imunizados com a toxina da bactéria Clostridium tetani protegia camundongos inoculados com o bacilo, levando à neutralização da toxina do tétano. O mesmo foi comprovado para a toxina da difteria. Esse achado resultou no desenvolvimento de imunobiológicos feitos a partir do plasma de cavalos para a cura de diferentes doenças infecciosas graves.

No Brasil, a fabricação desses produtos começaria justamente com o soro antipestoso feito pelo Butantan – baseado no soro de Yersin, desenvolvido no Instituto Pasteur na França. Em alguns meses, a doença estava controlada e o Instituto pode se dedicar a outras questões de saúde pública. Os esforços da ainda jovem instituição se voltaram então para os acidentes ofídicos, uma preocupação pessoal de Vital Brazil, que causavam 5 mil mortes por ano só no estado de São Paulo.

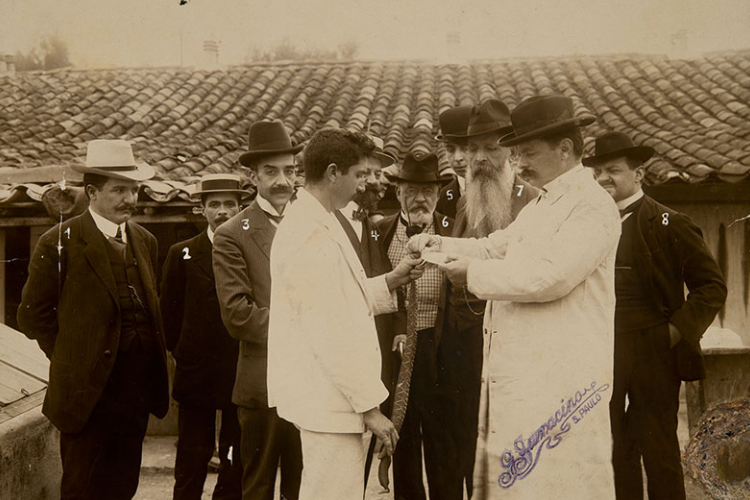

Vital Brazil realizando demonstração de extração de veneno, 1910 (Acervo Instituto Butantan/Centro de Memória)

Baseado nos estudos do bacteriologista francês Léon Calmette, criador do primeiro antiveneno para picada de cobra, o fundador do Butantan passou a desenvolver soros antiofídicos e descobriu o fator da especificidade desses medicamentos – ou seja, que para cada espécie de serpente era necessário um tipo de soro. Logo também começou a produzir soros polivalentes que funcionavam contra diferentes espécies, caso não fosse possível identificar o animal causador do acidente. O soro era obtido do sangue de cavalos imunizados com o veneno das cobras, e testado primeiro em animais para depois ser aplicado em humanos.

Do veneno ao frasco: entenda como são fabricados os soros hiperimunes do Butantan

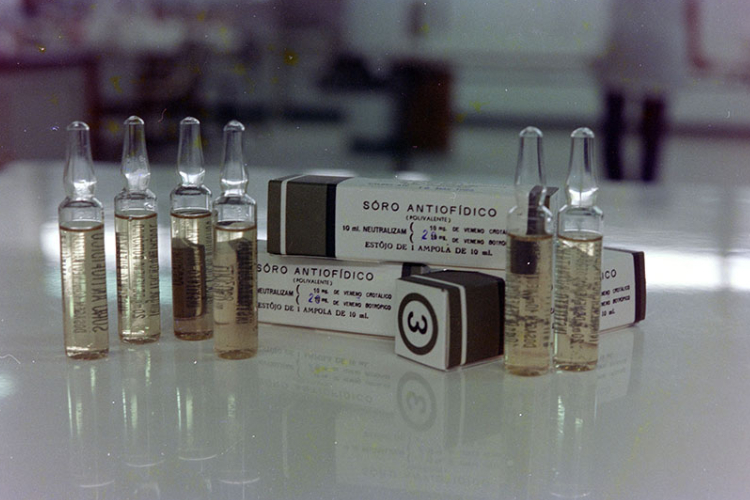

Embora os soros antiofídicos não tenham passado por ensaios clínicos modernos – que, nesse caso, precisariam superar o desafio do recrutamento de voluntários e da imprevisibilidade e variabilidade dos acidentes com serpentes –, o sucesso e a segurança do tratamento foram comprovados em milhões de casos ao longo do século. Não à toa, a terapia é utilizada até os dias atuais, e continua passando por pesquisas para ser aprimorada.

Nos anos 1906 e 1915, também passaram a ser fabricados pelo Butantan os soros antidiftérico e antitetânico. Até hoje, o Instituto é um dos únicos fabricantes do soro antidiftérico no mundo, exportando-o para países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Colômbia e República Dominicana.

A cadeia de produção de soros do Butantan foi evoluindo em conformidade com as normativas da Anvisa. Hoje, 600 mil frascos são enviados ao Ministério da Saúde todos os anos para serem distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o processo produtivo, cada soro passa por mais de 30 testes de controle de qualidade. Além disso, a segurança é acompanhada constantemente pelo serviço de Farmacovigilância do Instituto, que monitora eventos adversos dos produtos da instituição.

Os soros continuam sendo um dos focos da pesquisa científica do Butantan. Um trabalho recente publicado na PLOS Neglected Tropical Diseases analisou 146 pacientes e concluiu que o soro antiaracnídico previne necrose na pele em pessoas picadas pela aranha-marrom. Outro estudo publicado na revista científica Toxicon descreve os requisitos para aplicação de soros nas aldeias indígenas, visando aumentar o acesso aos antivenenos para indígenas e ribeirinhos.

Embalagem e ampolas de soro antiofídico produzido pelo Instituto Butantan. Sem data. (Acervo Instituto Butantan/Centro de Memória)

Segunda metade do século XX: a regulação da pesquisa clínica

A necessidade de regulação dos estudos clínicos se tornou uma preocupação global a partir de 1947, após a II Guerra Mundial. Com o Código de Nuremberg, o mundo estabeleceu princípios para a realização de pesquisas em seres humanos, priorizando o consentimento voluntário, a segurança e os benefícios para o paciente. Esses princípios foram complementados com a Declaração de Helsinque, da Associação Médica Mundial, em 1964.

Outro fator marcante que impulsionou essa regularização foi a tragédia da talidomida, ocorrida nas décadas de 1950 e 60. O medicamento era um anti-inflamatório comumente prescrito para aliviar náuseas e insônia em gestantes, que acabou provocando um aumento alarmante no número de casos de bebês com malformações congênitas. Um total de 10 mil casos foi registrado em diversos países, incluindo o Brasil, com uma taxa de mortalidade que chegava a 40%.

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, não aprovou a comercialização do remédio devido à falta de evidências de segurança e dados sobre efeitos adversos em mulheres grávidas. A decisão, capitaneada pela farmacêutica Frances Oldham Kelsey, foi essencial para evitar uma tragédia maior nos EUA. Ainda assim, como o remédio foi distribuído para testes clínicos no país, dezenas de crianças acabaram sendo afetadas.

O problema chamou atenção da comunidade internacional e motivou a adoção de um rigor maior nos estudos clínicos e no acompanhamento da segurança dos produtos. Leis para comercialização de medicamentos foram criadas e novas agências reguladoras foram surgindo, como a European Medicines Agency (EMA), em 1995. No Brasil, foi criada a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa Clínica (CONEP) em 1996 e a Anvisa em 1999.

“Foi se estabelecendo uma harmonização regulatória que facilita, por exemplo, a aprovação de medicamentos de um país para o outro. Cada país tem a sua agência reguladora, mas há padrões internacionais a serem seguidos”, explica o gerente de Desenvolvimento e Inovação de Produtos do Butantan, Paulo Lee Ho.

Os ensaios clínicos passaram a ser divididos por fases: a fase 1, que avalia a segurança em um pequeno grupo de pacientes; a fase 2, que analisa segurança e eficácia em uma população maior; a fase 3, que serve para confirmar a eficácia em um número muito maior de participantes; e a fase 4, que ocorre após a aprovação da vacina ou tratamento, para monitorar eventos adversos a longo prazo.

Acompanhando os avanços científicos no país e no mundo, o Butantan começou a investir em ensaios clínicos próprios nos anos 2000, mirando no desenvolvimento de novos produtos para a saúde pública brasileira. Surgia o Laboratório Especial de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância. Inicialmente, as pesquisas eram feitas por instituições parceiras. Aos poucos, o Instituto expandiu sua infraestrutura e, em 2011, oficializou a criação do Centro de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância, com uma equipe dedicada a coordenar estudos em seres humanos.

.jpg)

Início do século XXI: os primeiros ensaios clínicos do Butantan

No começo dos anos 2000, uma iniciativa do então diretor do Instituto Butantan, Isaias Raw, daria origem ao primeiro estudo clínico feito pela instituição, que chegou à fase 2/3. O medicamento avaliado foi o surfactante pulmonar, candidato a tratamento para a Síndrome do Desconforto Respiratório do recém-nascido. A doença, que afeta principalmente bebês prematuros, acontece quando os pulmões não produzem quantidade suficiente de surfactante, substância que reveste os alvéolos pulmonares e permite que eles se expandam e contraiam adequadamente para a respiração.

“Como não havia produção nacional de surfactante, o professor Isaias fez um acordo com uma empresa privada para conseguir isolar e estudar o surfactante para fabricá-lo no país. Isaias era um visionário e enxergava o Butantan como um lugar de desenvolvimento de novos produtos”, lembra a coordenadora de Redação Médica do Butantan, Maria da Graça Salomão, que integra a equipe do Centro de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância.

Para fazer o estudo, conduzido entre 2005 e 2007, o Butantan estabeleceu uma parceria com 19 Unidades de Terapia Intensiva Neonatal de todo o Brasil, além de pesquisadores com experiência em ensaios clínicos de instituições como o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e o Hospital Israelita Albert Einstein.

.jpg)

Evento de consolidação da Parceria de Iniciativa Privada para o desenvolvimento do Projeto Surfactante Pulmonar, 1996. (Acervo Instituto Butantan/Centro de Memória)

Outra pesquisa desenvolvida na época foi a fase 1 da vacina pentavalente contra o rotavírus, entre 2007 e 2008, que contou com a colaboração do NIAID-NIH, dos Estados Unidos, do Instituto de Medicina Tropical, da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto Adolfo Lutz e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. O rotavírus é uma das principais causas de diarreia grave em crianças menores de 5 anos, e o imunizante disponível naquele momento protegia contra apenas uma das cinco cepas então conhecidas do vírus.

“Foram diversas reuniões com a Anvisa, que também ainda estava amadurecendo na área, e muitas colaborações de outros institutos, que fizeram com que o estudo fosse um sucesso”, comenta a gerente de Desenvolvimento de Processos do Laboratório Piloto de Vacinas Virais do Butantan, Neuza Frazatti Gallina.

O projeto acabou sendo interrompido devido à epidemia de dengue, em 2010, quando o Instituto precisou trilhar outro caminho para atender à emergência mais grave que se aproximava: o número de casos da doença havia triplicado em relação ao ano anterior. Vale ressaltar, ainda, que já existia no mercado uma vacina para o rotavírus, mas nenhuma contra a dengue.

Em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos, o Butantan deu a largada no que se tornaria uma das maiores pesquisas clínicas já realizadas no Brasil: o ensaio clínico de sua candidata à vacina da dengue. Incluindo mais de 16 mil voluntários de todo o país, o estudo é considerado o ponto de virada do Butantan, que daria subsídios, mais tarde, ao combate da pandemia de Covid-19. A infraestrutura criada também possibilitou estudar uma vacina contra outra doença negligenciada, a chikungunya, que foi aprovada pela Anvisa em abril deste ano.

O Centro de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Butantan hoje conta com 81 profissionais vindos de diferentes especialidades – como indústria, epidemiologia, clínica médica e pesquisa. A expansão permitiu a consolidação da área, conforme os padrões internacionais de boas práticas e de acordo com as regras de qualidade para produtos em desenvolvimento.